2006.4.12 15:03/ Jun

手堅い研究のデザイン:全米教育学会最終日

AERA最終日です。今日も朝早くから会議に参加しました(8時から・・・なんて早起きなんだ!アメリカの教育学者は)。

下記、僕がオモシロイなぁと思ったセッションです。

—

まず一つめ。ジャネット=コロドナーさんがチェア、カール=ベライターさん、ジョン=ブランスフォードさんがディスカッサントをつとめる「複雑系」のセッションにでました。

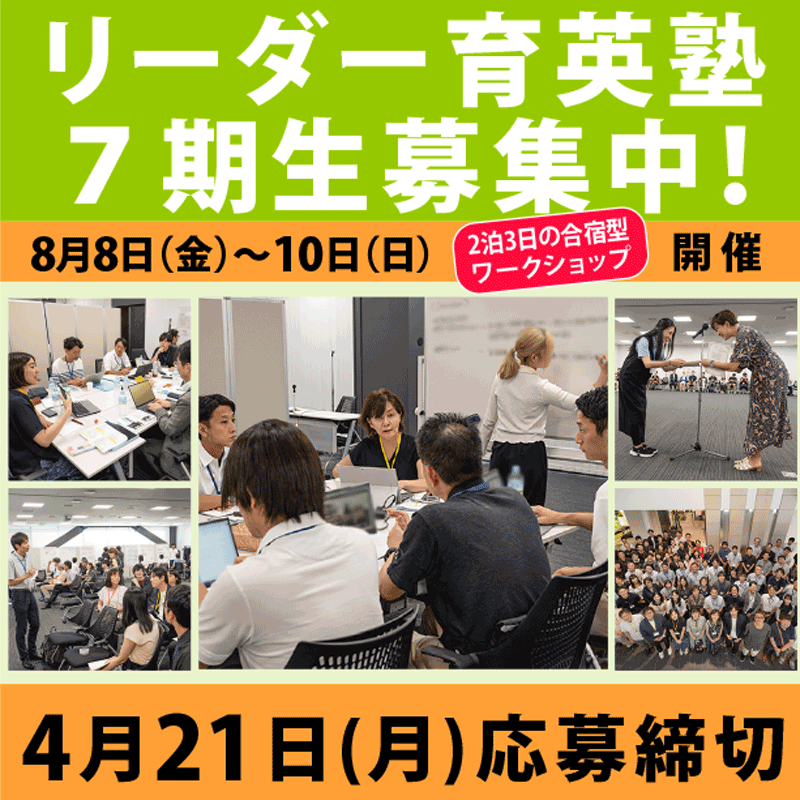

熱弁をふるうブランスフォードさん

このセッションでは、「複雑系をどのように教えるか」という話と、「複雑系」というものをどのように教育研究に活かすか、という2点が熱心に議論されていました。前者の話は、MITのStar Logoみたいな話。後者の視点は非常にオモシロイ。

僕自身も、複雑系については数冊本を読んだだけなので、それほどわかっているわけではありませんが、それは「ある系を構成するエージェントたちが、それぞれ自律的に動き相互作用することによって、系の外部からの直接的な刺激や制約が与えられなくても、そこにある種の規則性やパターンが創発してしまう現象」、とまとめることができるでしょうか。

複雑系では、このような現象を「自己組織化」といい、エージェントによって構成される系=モデルを「エージェントベースモデル」といいます。

通常の科学では、ある現象を説明するとき因果関係(causal chain)を想定しますね。inputがあり、outputがある。共分散構造分析で分析されるな複雑なモデルでも、結局は、因果の集合です。

現象があまりに巨大な場合は、ルネ・デカルトの有名な格言「困難は分割せよ」のとおり、要素に還元して因果をさぐることになります(isolable units of analysis)。

しかし、複雑系の科学ではそういう因果関係の同定や、要素還元をいっさい行いません。エージェント間の相互作用により因果は循環する(causal loop / feedback loop)ものと考え、統合したダイナミックなモデルを構築することをめざします(integrated dynamic model)。

たとえば教室の相互作用を分析する際、このようなモデルを使って現象を説明出来ないか、というのが本セッションのテーマです。要するに、どのように学習が創発するか(How learning is self-organized)するかをエージェントベースモデルをもって明らかにするのですね。

とまぁ、ここまで簡単に書きましたけど、これは容易なことではありません。なぜかはここでは書きませんが、何をエージェントとみなし、エージェントの変数を何と想定し、何をシュミレートするのか・・・こうしたことを考えれば、わかるはずです。

何だったらこのモデルが生き、何を表現しうるだろうか・・・ジョン=ブランスフォードさんの明快な指摘をききながら、ちょっと考え込んでしまいました。

—

次に参加したのは「先進的なテクノロジーの利用」のセッション。ここでは、ドイツの研究者ジャンさんが(Jan Ulrich Hense)、ゲームの教育効果について報告していました。

ジャンさんが教材に選んだのは、Simgameというビジネスゲームです。ボードゲームとコンピュータが連動したものだそうです。

Simgame

http://www.simgame.org/

これをスロバキア、オーストラリア、ドイツの3カ国の教師37名、25クラス、生徒465名に体験してもらい、そのプレポスト+質問紙を分析しました。異国間で評価実験をするなんてすごいよねぇ。

彼の研究を聞いていてオモシロイなぁと思ったのは、その分析の方法です。彼は下記のようなモデルをたてました。

—

<input:初期状態>

・studentの初期状態、既有知識

・教師の動機

・教師の経験年数などなど

<Process>

・ゲームをしているときの生徒の会話

<短期間の学習効果:short-term learning effect>

・cognitive effect

・social effect

・motivational effect

<長期間の学習効果:long-term learning effect>

・生徒の学業成績の向上

—

で、今回の研究ではshort-term learning effectのうちcognitive effectにどのような要因がきいているのかを重回帰を使って明らかにしおうとしたのですね。

結論は、1)生徒の既有知識、2)教師の教えた経験が、cognitive learning effectをpredictする要因であった・・・というちょっと悲しい(なぜ悲しいかっていうと、ゲームはどこいった?という話になるから・・・)なのですが、このモデルが結構使えるんじゃないかな、と思ったのと、実験のデザインがうまかったので、なるほどねぇと思いました。

—

アタリマエのことなのですが、「研究とは、はじめる前に勝負は決まっている」のです。かつて、

オマエはもう死んでいる

という流行の台詞がありましたが、「ill desiged research」とは、

オマエはもう負けている

という感じなのですね。どんなにオモシロクても、どんなに実践的でも、どんなに子どもの目が輝いても、そこから知見をひねることは結構難しいのです。

重要なのは研究方法論というヤツかもしれません。

1)「実験計画」をキチンとたてられること、2)「開発 – 実装 – 評価」を一貫して計画できれば、もうすでに8割方、研究は終わっているように思います。8割は嘘かな・・・実装するのはツライもんね・・・だけど、かなりの部分は終わっているのですね。

もちろんこれは自戒を込めて言っています。僕自身も日々勉強をしながら、「どないしよー」「やべー」「やってもうた」とのたうち回っています。エレガントになれないねー。難しいんですよね・・・いろんなことを気にしなきゃならないからね、煩悩が多いんです、教育研究は。だからオモシロくて止められないのだけれども。

—

今日もなかなか収穫のあった一日でした。

いやー、今日で最終日だけど、本当にきてよかったなぁ。

帰ってシコシコとたまった仕事を取り戻します。

サンフランシスコは今日も雨・・・明日は帰国・・・日本食キボンヌ![]() 応援1クリックをお願いします!

応援1クリックをお願いします!![]()

最新の記事

ブログ一覧に戻る

ブログ一覧に戻る