2015.9.24 07:04/ Jun

「転ばせ方」のデザイン!?:「経験学習」時々「痛みあり」!?

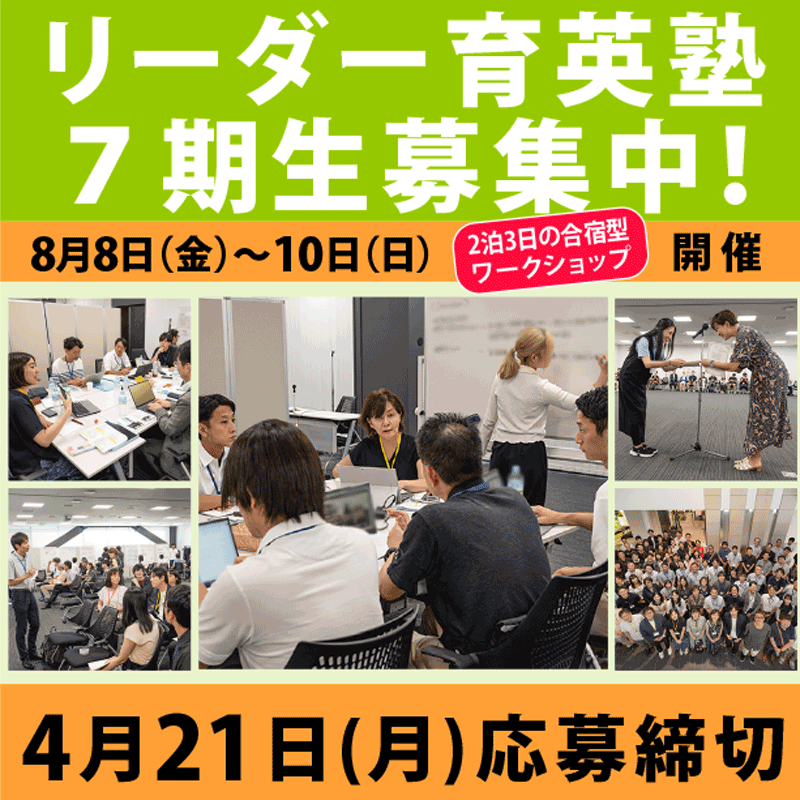

先だって、東京学芸大学の高尾隆先生に、僕の講座「ラーニングイノベーション論」にお越し頂き、一日ワークショップをご出講いただきました。

毎年の事ながら、高尾さんには、味わい深い含意のある様々なエクササイズを行っていただき、心より感謝いたします。学部時代の同期の縁が、このようにつながっているのは、とても嬉しいことです。心より感謝いたします。本当にありがとうございました。

▼

ところで、高尾さんがワークショップ中に口にしておられた一言で、非常に印象に残る一言がございました。それは「子どもに一輪車にはやく乗せるためには」というお話です。

当日、ICレコーダを持っていたわけではないのですが、速記メモによると、下記のような趣旨の言葉であったと認識しています(ごめん、僕の言葉も入っているような気がします)。

曰く、

一輪車に早く乗せるためには

「転ばせないこと」ではない

むしろ「転ばすこと」である

たとえ転んだとしても、

乗らないことには

一輪車はうまくならない

しかし「転んで」血だらけになってしまったら

乗る気力が失せるかもしれない

一輪車に乗ることを辞めてしまうかもしれない

だから

一輪車を乗せる場所を考えなくてはならない

剥き出しのアスファルトの上で乗せるのか

芝生の上でのせるのか?

それとも

ゴツゴツした砂利道でのせるのか?

転んで傷モティベーションが失われかけたとき

誰かが声をかけるか?

それとも自分一人でそれに向き合わせるか?

事前に教えられることは多くはないにせよ

転ぶ前に「前もって知っておいた方」がいいことはないのか

とにもかくにも

一輪車は「乗らないこと」にはうまくならない

しかし、「乗ること」以外にできることはないのか?

本当に本当にないのか?

▼

ここで「一輪車の比喩」で語られていることが、まさに「経験学習」の本質であると思います。少し拡大解釈して考えますと、下記のようになるのかな、と思います。

けだし、一輪車は「教本」を読むだけではうまくならない。「教本」が全く意味がないということではない。一輪車の各部位、安全留意事項等等については、あらかじめ学べるものはある。全く知らないよりは、知っていたほうがよいこともある。反知性主義の陥穽に自ら陥る必要はない。

しかし、一輪車が乗れるようになるためには、とにもかくにも、乗らなくてはならない。この世には、いくら反知性と言われようとも、実際に「乗らなきゃうまくならないもの」が確かにある。いや、本当のところは、そういうものばかりだ。

そして経験の浅い頃、「乗ること」には「転ぶこと」が付随する。最初の頃、「転ぶこと」には「擦り傷」や「出血」や「打ち身」がともなう。

時には「痛み」に声をあげてしまうこともあるだろう。しかし「転ばずに乗ることができる一輪車はない」。だから、モティベーションが過剰に減じないように「よい転ばせ方」をしなくてはならない。

だからこうもいえる。

一輪車にはやく乗せることとは

「転ばせ方」をデザインすること

である。

▼

確かにこの世には「教本」を読んでも、うまくならないものがあふれています。そのときには「転ばせ方のデザイン」を考えてみる必要があるようです。

そして人生はつづく

最新の記事

ブログ一覧に戻る

ブログ一覧に戻る